El mundo colonial que imperó en el continente americano estaba dividido administrativamente de la siguiente forma:

a) Virreinatos,

b) Capitanías Generales,

c) Gobernaciones, d) Audiencias,

e) Corregimientos o Alcaldías Mayores,

f) Intendencias, g) Cabildos o Ayuntamientos.

El período colonial marcó el asentamiento definitivo de los españoles en América, sellando históricamente el destino de los pueblos aborígenes y el nacimiento de la sociedad mestiza actual.

LA COLONIA EN COSTA RICA

(1575-1824)

MARCA EL ASENTAMIENTO DEFINITIVO DE LOS ESPAÑOLES EN AMÉRICA, MARCANDO HISTÓRICAMENTE EL DESTINO DE LOS PUEBLOS ABORÍGENES Y EL NACIMIENTO DE LA SOCIEDAD

MESTIZA ACTUAL. TAMBIÉN CONSTITUYÓ LA IDENTIDAD DEL SER COSTARRICENSE,

SU BASE SOCIAL, ECONÓMICA Y CULTURAL

Este período también determinó el nacimiento de la identidad del Ser Costarricense, su base social, económica y cultural.

Concluida la fase de conquista y habiéndose instalado finalmente la ciudad de Cartago en su actual ubicación, los españoles vivían en un hermoso valle pero sin los lujos ni el poder económico de otras latitudes. Constituían un grupo privilegiado cuyo motor económico fue la encomienda, los que después pasaron a convertirse en la élite de los cacaoteros, propietarios de las mejores tierras de cultivo en Cartago y Matina, por medio de herencias directas de sus antepasados conquistadores o por bienes recibidos desde España.

La sociedad Colonial:

La sociedad colonial estaba compuesta por españoles blancos o peninsulares, españoles blancos pero nacidos en América (criollos), mestizos (mezcla de blanco e indio), indios, negros y mulatos (mezcla de blanco y negro). Los españoles peninsulares poseían todos los privilegios que ofrecía el sistema de administración colonial, por ejemplo: conquistador, poblador, funcionario, terrateniente, militar de alto rango, encomendero, etc. Por su parte, los criollos tenían limitaciones para ocupar puestos administrativos y el servicio militar les permitía ascender hasta el rango de capitán dentro del Ejército de América, no pudiendo aspirar a ser nombrado coronel o general de brigada. Los mestizos por su parte eran considerados como inferiores por su origen mitad indio. Por lo general, el mestizo era pobre y se desempeñaba como sirviente de clase intermedia o empleado de confianza bajo orden directa del terrateniente peninsular o del criollo heredero. Los indios, negros y mulatos, llamados “pardos”, constituían la base de la pirámide social, siendo el estrato más pobre y marginal de la sociedad colonial.

Poblaciones Coloniales:

Durante los siglos XVII y XVIII los pobladores del Valle del Guarco inician un proceso de colonización hacia el oeste, estableciéndose poco a poco en el occidente del Valle Central, en los valles llamados Aserrí y Barva, base del poblamiento de las actuales ciudades de San José, Heredia y Alajuela. Todas estas poblaciones siguieron el patrón urbanístico tradicional español, conformado por: a) villas, b) ciudades, c) pueblos indígenas. Cada población en su organización interna estaba dispuesta espacialmente con los siguientes elementos: a) plaza, b) iglesia, c) calles, d) solares.

En el siglo XVII, tanto los miembros de la elite de poder de Cartago como los labriegos montañeros, expandieron la frontera agrícola más allá del Valle Oriental o del Guarco, dirigiéndose hacia el oeste, instalándose muchos de ellos en el Valle Occidental, que contenía el valle de Barva y el Valle de Aserrí, cubriendo también Pacaca y Curridabat. Estos valles comienzan a producir granos básicos de utilidad inmediata como maíz, trigo, caña de azúcar y tabaco. La producción generaba excedentes para la exportación, adquiriendo los valles del oeste una relativa ventaja económica y reconocimiento político respecto del Valle del Guarco.

Durante todo el período colonial Costa Rica padeció un relativo aislacionismo con respecto a la Capitanía General de Guatemala, que era el centro administrativo imperial al cual pertenecía.

El no descubrimiento de oro y plata y la escasa población indígena y negra, sujeta de ser tomada como mano de obra esclava, hizo que las autoridades superiores mostraran una actitud de desgano y desinterés hacia la más alejada de las provincias centroamericanas.

Económicamente, entre los siglos XVII, XVIIl y primera mitad del XX, la provincia se sostenía gracias a la producción agrícola de cacao, ganadería y tabaco, teniendo como centros productivos la chácara (unidad productiva o huerta familiar), la hacienda ganadera y la plantación tabacalera o cacaotera. Geográficamente, el Valle Central estaba conformado mayoritariamente por chácaras y algunas haciendas, mientras que en la región de Guanacaste se daba el caso contrario, prevaleciendo más bien la gran hacienda ganadera, excepto en Nicoya que poseía una economía basada en la chácara. La región atlántica de Matina había sido descubierta desde el siglo XVII, utilizándose para establecer plantaciones de cacao que eran propiedad de los peninsulares de Cartago.

SE CONFORMARON TRES VALLES DE COLONIZACIÓN:

- VALLE DE ASERRÍ (ESCAZÚ, DESAMPARADOS, SAN JOSÉ)

- VALLE DEL GUARCO(CARTAGO, COT, QUIRCOT)

- VALLE DE BARVA(HEREDIA, BARVA, ALAJUELA) 24

Es evidente que el valle occidental y su colonización en los siglos XVII y XVIII, fue tomando importancia desde el punto de vista del crecimiento demográfico acelerado. Para mediados del siglo XVIII se da un aumento importante en el número de familias que habían poblado ya esta región occidental. En 1736 el cabildo de León, Nicaragua, ciudad a cuyo obispado pertenecía Costa Rica, acordó establecer la Ayuda de Parroquia en la Boca del Monte, siendo este el aspecto fundamental para que los vecinos de Aserrí se trasladaran a la futura San José, situada en lo que al momento de su asentamiento, entre 1737 a 1750 se le llamó “Villa Nueva”. No obstante, antes de que se comenzara a poblar la “Villa Nueva”, actual centro de la ciudad de San José, el amplio valle de Mata Redonda pertenecía al capitán Pedro de Torres, quien hereda los territorios a su esposa doña María Meléndez, quien a su vez testa en 1722 a favor de su única hija Josefa de Torres, casada en primeras nupcias con un italiano llamado Antonio Chapuí y cuando enviudó contrajo matrimonio con el capitán Francisco de Bonilla.

Doña Josefa de Torres era la madre del Presbítero Manuel Antonio Chapuí, quien a su vez la hereda a los vecinos de la Boca del Monte que no tuviesen tierra donde cultivar ni vivir. Hoy en día lo único que recuerda la herencia del Padre Chapuí es La Sabana, amplia explanada al oeste de San José. Por otra parte, los territorios al extremo oeste del valle, conocidos como la Mata Redonda del oeste, pertenecía al Presbítero José de Cháves, hasta que uno de sus herederos.

El capitán Tomás de Cháves, vende las tierras llamadas las Pavas y Santa Ana a los hermanos Gil y José de Alvarado.

Los enormes latifundios comenzaron a ser vendidos por las familias Torres y Cháves, quedando una gran parte de dichos terrenos, los del Padre Chapuí como tierras ejidales o comunales, sin que faltara la invasión de terrenos baldíos por parte de muchos labriegos en busca de mejores horizontes. Así se pobló la ciudad de San José, al tiempo que desde del Valle de Barva se poblaban las regiones de Heredia y Alajuela. Desde el punto de vista social, la elite cacaotera de Cartago cedió el lugar a una nueva clase dedicada a la producción diversificada y al comercio, quedando demostrado con las investigaciones de carácter histórico realizadas desde la década de 1970, que no era correcta del todo la hasta entonces aceptada hipótesis de la “Democracia Rural”, sugerida por el Profesor Carlos Monge Alfaro, según la cual los costarricenses durante la Colonia vivían en medio de un estancamiento económico, haciendo que se miraran entre sí como iguales, en virtud de la pobreza y las míseras condiciones de vida que llevaban en el olvidado Valle Central de los siglos XVII y XVIII, hasta la llegada del café en la década de 1830.

El poblamiento en el Valle Central, tanto en el valle oriental como en el occidental, no tuvo nunca un patrón disperso, como si ocurrió en Guanacaste y el Pacífico Central. Por el contrario, en Cartago y las poblaciones que se fundaron en los valles del oeste, el patrón que se siguió fue nucleado, de acuerdo con los estudios realizados por el historiador norteamericano Lowell Gudmunson.

Costa Rica era la más pobre y alejada provincia del dominio metropolitano de Guatemala. Esa verdad inconmovible no puede ser negada, muy a pesar de las desigualdades sociales más que económicas que existían al interior de la dinámica poblacional colonial. No obstante, el aislacionismo y la relativa pobreza generalizada ha hecho creer a muchos historiadores que la costarricense era una sociedad absolutamente pacífica, dedicada por completo a la agricultura y aparentemente desarmada.

Pero en realidad esta visión de un valle de paz y de trabajo no corresponde del todo a la realidad histórica. Esta conclusión se obtiene al analizar los resultados negativos de los muchos intentos españoles por conquistar la región de Talamanca, así llamada en el año 1605 por Diego de Sojo, al fundar la efímera ciudad de Santiago de Talamanca, en honor de su pueblo natal en Castilla. La Villa de Talamanca.

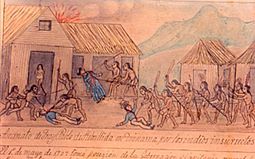

Cinco años después de su fundación, la frágil ciudad fue destruida por la primera gran rebelión indígena que incluyó los actuales territorios de Sixaola y Chiriquí. Los indios respondían ante las acciones inhumanas e ilegales de los encomenderos. Entre 1610 y 1661, los enfrentamientos entre las tribus tariaca, aoyaques, cureros y hebenas, fueron constantes, saliendo vencedores los españoles en virtud de su mejor armamento. Las autoridades de Cartago llegaban a tales extremos en su trato para con los vencidos, que el gran historiador Ricardo Fernández Guardia señala lo siguiente:

A pesar de las medidas tomadas por las Reales Audiencias de Guatemala y de Panamá, los abusos continuaron por mucho más tiempo, negándose los blancos colonos a reconocer el derecho a la libertad que tenían los moradores de una tierra a la que habían llegado miles de años antes que Colón tocara las costas americanas. Muchos valientes jefes indios, que en algún momento habían recibido a los españoles en forma pacífica e ingenua, debieron guiar a sus pueblos a la guerra para defender su cultura, su lengua, su modo de vida y hasta sus mujeres e hijos. Caciques como Guaycorá, Bartolo Xora, Juan Serrabá, Francisco Cagxi y Juan Ibaczará, ejecutados todos ellos como criminales, son héroes anónimos de un pueblo que se negó a ser esclavizado y que aún hoy en día se niega a morir.

La última gran insurrección indígena de Talamanca ocurrió en el año 1709, protagonizada por Pablo Presbere, cacique de Suinse. De acuerdo con Fernández Guardia, el levantamiento comenzó porque Presbere notó como los frailes y soldados, estando en Cabécar, escribían cartas a sus parientes, creyendo que en realidad eran mensajes para que llegaran más soldados para quitarles las tierras a los indios.10 Con razón o sin ella, el cacique Presbere levantó a los cabécares y terbis (térrabas), el 28 de setiembre de 1709, atacando cuanto fuerte, poblado y convento se les ponía en su camino. La cantidad de frailes, soldados y colonos muertos fue tan alto, que el Gobernador Lorenzo de Granda y Balbín, organizó un ejército de 200 soldados que atacaron los poblados indígenas y enfrentaron a los sublevados en las montañas hasta capturarlos vivos o muertos.

Se capturaron 700 indios, incluyendo a Presbere y a otros caciques que lo habían secundado como Baltasar Siruro, Pedro Bocri, Antonio Iruscara, Pedro Bettuqui y Melchor Daparí. De los 700 prisioneros sólo llegan a Cartago 500, amarrados por el cuello, los pies y las manos. El resto se logró fugar o murió en el intento. El 30 de junio de 1710, el Gobernador y Capitán General Granda y Balbín, dictó sentencia de muerte en contra del caudillo indígena, cumpliéndose su destino el 4 de julio del mismo año, siendo, “arcabuzeado, atento a no haber verdugo que sepa dar garrote, amarrado a un palo y con los ojos vendados. Y luego que sea muerto, le sea cortada la cabeza y puesta en alto para que todos la vean en el dicho palo…”

La terrible muerte de Pablo Presbere no fue la primera ni la última que se aplicó en la capital colonial de Costa Rica, de igual manera actuaron los españoles en las guerras de independencia en Sudamérica y en México, donde la cabeza del patriota Miguel HiIdalgo también colgó de un palo en la plaza de la fortaleza conocida como La Alhondiga.

De manera entonces que las autoridades coloniales de Costa Rica no eran tan diferentes en su pensamiento y el comportamiento respecto de otras regiones, lo que cambiaba en realidad eran las condiciones y las relaciones de orden económico en que vivían los colonos, determinando un estilo de vida mucho más austero y sencillo que el que llevaban sus similares en otros territorios.

En definitiva, para finales del período colonial, hacia el año 1800, el Valle Central de Costa Rica tenía una población de alrededor de 52.000 habitantes, siendo la gran mayoría mestizos, quedando no obstante una base de población española; en tanto que la mayor parte de los indígenas que aún quedaban habían emigrado para las montañas desde mucho tiempo atrás, estando ausente del posterior desarrollo socio-económico que experimentó el futuro Estado costarricense.

Referencias:

- Modulo de Formación, Historia, I.N.A.