Las fiestas josefinas son parte integral del fin año en Costa Rica. Este tiempo sin tope, fiestas, tamales y muchas actividades más propias de la época es como que si se le quitara “sal y pimienta” a los festejos o se dejara a los costarricenses sin algo en sus costumbres.

Pero ¿se ha cuestionado por qué se dan? ¿De dónde viene la costumbre? ¿Hay algo dentro de todo esto que sea puramente nacional?

Según el historiador Vladimir de la Cruz, la herencia cultural es la que marca la procedencia de estas costumbres, como el portal, los toros, el tope, los “mantudos” (aquellas figuras altas y cabezonas que muchos llamaron payasos en los festejos) y hasta el “juego de gallos”.

Todo esto entre Navidad y el fin de año, esa época en que solo se piensa en celebrar, pues (para la tradición cristiana) se celebra el nacimiento de Jesucristo y, por supuesto, porque se debe despedir el año viejo y dar la bienvenida al año nuevo.

LOS ORÍGENES

“Desde que los colonizadores llegaron a América, sus tradiciones y sus costumbres poco a poco se fueron incorporando al quehacer de estas tierra y una de las épocas más esperadas era la Navidad…”, escribe la página de Facebook de “Costa Rica y su Historia”, como el detonante de todo lo que hoy se conoce como los Festejos Populares de San José.

Entonces, el grueso de las celebraciones se centraba en la Navidad y, poco a poco, se fue introduciendo a esas fiestas una prolongación que llegaría hasta el fin y principio de año. Esto le dio al nacional algo más que celebrar, algo más en qué distraerse, para olvidar lo dura que era la vida en la Costa Rica poscolonial, pues, contrario al nombre del país, era una tierra pobre. Así, para encontrar la riqueza, se debía trabajar prácticamente de sol a sol, para lograr el “cinco” que permitiría los pequeñísimos lujos que se quisieran dar.

Estas celebraciones, según el historiador Vladimir de la Cruz, se establecieron como herencia de los colonizadores españoles.

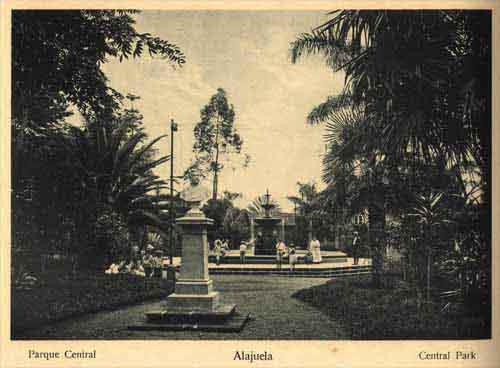

“Son tradiciones culturales que se han fomentado en Costa Rica desde hace muchos años, hay fotografías que muestran actividades festivas alrededor del parque Morazán fundamentalmente, ahí se concentraban estas. La población del país era pequeña y en ese sentido se debe entender que tampoco eran actividades masivas como lo son hoy”, dice.

Esas fotografías que datan del amanecer del siglo XX, dan pistas de desde hace cuanto tiempo se practican estas costumbres.

Esas fiestas en el Morazán, las cuales contaban con “corridas a la tica”, comidas, chinamos de distintas índoles, luego pasaron a Plaza González Víquez y terminaron donde hoy se encuentran: en la explanada de Zapote.

“En el Morazán, había corridas, otras prácticas de juegos, chinamos, comidas, etcétera. Después, se hizo una plaza de toros por el actual Hospital de Niños, que se llamó la Plaza Solera; esta era casi permanente. Luego se pasó a Plaza Víquez y después a Zapote”, comenta De la Cruz.

Esas fiestas, además, tienen su origen en los turnos de los pueblos.

“Los turnos fueron primero, porque eran más de la localidad, las Fiestas Populares fueron apareciendo conforme fue creciendo la población. Los turnos eran más propios de las comunidades pequeñas y siguen siéndolo”, añadió el historiador.

Esos turnos llegan a aparecer por influencia de las iglesias, pues los utilizaban para las celebraciones de santos y patronos de cada una de las localidades donde se efectuaban.

El nombre “Turno” proviene de la decisión que se tomó para regularizar ese festejo y que no se dieran dos o más a la vez, pues cada parroquia tenía su turno para realizarlo.

TOPES, COMIDAS Y GALLOS

“Las actividades de toros y topes vienen por tradición española. Los topes eran normal que se hicieran, pues la sociedad era agrícola-ganadera fundamentalmente, hasta 1960 predominaba esta actividad en todo el país”, manifiesta Vladimir de la Cruz.

El historiador comenta el porqué de este tipo de actividades, además de celebrar la época y tener un día especial para la sociedad costarricense: “Entonces era costumbre hacer una serie de actividades que estaban muy vinculadas al caballaje, la ganadería. Los topes se daban por motivo de encuentro, de ir a encontrar cosas, de encontrarse a la gente exhibiendo sus caballos, mientras se aprovechaba para hacer algunas actividades de tipo popular objetivas, alrededor de esa movilización que terminaba en ‘Turnos’, con comidas típicas y juegos.

Mucho de esto no solo se hacía para la Navidad y Año Nuevo, sino para las festividades de los santos de las comunidades, o las fiestas populares propiamente dichas”, señala.

EL CARNAVAL

El Carnaval, que este año fue suspendido porque el Ministerio de Seguridad Pública no pudo garantizar la seguridad de los asistentes, es la única festividad que no es herencia colonial o española, pues, según Vladimir de la Cruz, este es una aproximación a los carnavales en otros países, en los cuales se celebraban las cosechas.

“El carnaval para nosotros es algo más moderno, pues en algunos países tiene una tradición histórica, porque es también un período de fiestas que se hace generalmente para la celebración de las cosechas y ese tipo de cosas”, comenta.

Según el historiador, en Costa Rica la tradición carnavalesca no proviene de las cosechas, sino que se incorporó como uso cultural.

“Era cuando la gente se desbordaba en lo que se llama carnaval. En Costa Rica, no viene por la tradición de las cosechas, sino como prácticas de uso cultural, casi impuestas, porque se celebra en otros países. Muchos de estos carnavales tienen asociación con la producción, por eso, se llevan a cabo, en su mayoría, a finales de febrero en otras naciones”.

Estas son las tradiciones que dejan los Festejos Populares de San José, los cuales, como se señaló, arrancan con la celebración de la Navidad y concluyen con el advenimiento del Nuevo Año. Además, no restan importancia a la máxima fiesta del cristianismo: el nacimiento de Jesucristo.

EL PASITO

Por eso, la tradición del portal, pasito, pesebre o nacimiento no puede quedar por fuera, pues, como dice Vladimir de la Cruz, en su época “hasta concursos del pasito más bello se hacían”.

Así, el historiador (q.d.D.g) Luis Ferrero, en su libro, “La Navidad en Costa Rica” (EUNED, 2003), dice: “La preparación del pasito costarricense ha sido una actividad familiar, donde cada pieza es ordenada para la contemplación. El portal debe cargarse de aromas y colores, los frutos y las flores son colocados frecuentemente al pie del nacimiento. También, se acostumbraba sembrar en latas o frascos de vidrio granos de maíz, linaza, alpiste, frijoles y otras semillas que simbolizaban las fuerzas genésicas de la naturaleza” (pág. 16). Así, los pasitos de los costarricenses en nada se asemejan a los paisajes de las tierras áridas donde nació Jesucristo.

Valga acá hacer mención del que se construía todos los años en Calles 12 y 14, hoy el Paso de la Vaca. Comenta Vladimir de la Cruz que ahí se hacia uno portal de figuras grandes, entre las cuales se colocaba una vaca, de ahí el nombre con que se conoce ese sitio.

Después, vino la contradicción navideña. Esta se evidencia con la copia del árbol, la adopción de Santa Claus y el paso a segundo plano de El Niño Dios. Además, se da la aparición de “simil-nieve” en las casas, cuando todos saben cómo eran los parajes en Jerusalén, si relación alguna con esas costumbres.

Referencias:

La Prensa Libre, Jorge Sancho, Diciembre 2017.