DESCRIPCIÓN:

Quizá la agrupación musical más representativa de la idiosincrasia costarricense es la cimarrona. Este grupo hoy está presente en cualquier actividad social, comunal o familiar. También es el complemento perfecto de la mascarada, siendo capaz de desplazarse por las calles interpretando notas de alegría y júbilo.

Las primeras mascaradas tradicionales costarricenses, fueron acompañadas por un formato musical que hoy se encuentra extinto en Costa Rica, y que consistía principalmente de una chirimía y un tambor. Esta pequeña agrupación musical existió en todo el país y amenizó procesiones y otras actividades desde los primeros tiempos coloniales. Con la aparición de las bandas militares en el siglo XIX y las filarmonías municipales a inicios del siglo XX, los instrumentos de manufactura europea como clarinetes, saxofones, trompetas, barítonos y tubas llegan a sustituir a la chirimía, formándose pequeñas bandas o filarmonías autónomas a lo largo del país que pronto serían conocidas como cimarronas.

El término “cimarrón” se usa en América Latina para referirse a flora y fauna silvestre o indómita, así mismo se usó en la época colonial para referirse a los esclavos rebeldes o que huían de sus amos hacia las montañas o el campo, de esta forma se relaciono su uso con la banda musical al ser esta perteneciente a un entorno popular y callejero.

Las cimarronas no están ligadas a un ritmo o género musical en específico, sino que son capaces de adaptar e interpretar muchos de estos. Desde merengues, cumbias y pasodobles, hasta ritmos tradicionales costarricenses como pasillo, jota, contradanza, vals y son guanacasteco (conocido como parrandera o tambito).

Esta versatilidad mantiene vigentes a las cimarronas que, junto a las mascaradas, son responsables de reforzar la identidad costarricense al involucrar nuevas generaciones que continúan llevando a cabo estas manifestaciones a lo largo del país.

Como Nacen las Cimarronas:

Al igual que la mayoría de manifestaciones culturales latinoamericanas, la cimarrona es el resultado del sincretismo que ocurre durante la colonia en Costa Rica, en este caso entre diferentes prácticas e influencias musicales europeas y africanas, tanto paganas como religiosas.

En Costa Rica existían pequeños grupos musicales desde inicios del período colonial, con instrumentos relativamente “primitivos” o relacionados a la etnia indígena como flautas y ocarinas entre otros. Más adelante, quizá desde mediados o finales del siglo XVIII,

los grupos musicales ya contaban con instrumentos como tambores, chirimías, clarines y “pífanos”. Se reunían para amenizar las actividades y festejos patronales, pero principalmente acompañaban procesiones y actividades religiosas. Diversas obras e investigaciones han servido para hallar referencias sobre estas agrupaciones. Sin embargo, como información que no deja de tener valor, encontramos también datos que son ambiguos y no muy detallados en cuanto a fechas y denominaciones, datos que se pueden malinterpretar sin un análisis y comprensión a mayor profundidad. En algunos casos, por ejemplo, se mencionan a estos grupos antecesores a las cimarronas, durante el período colonial, denominándolos ya como cimarronas, concepto que se establece sin duda como erróneo.

Estas agrupaciones antecesoras existieron en todo el país, volviéndose muy populares bajo el formato de chirimía y tambor. Existe registro del uso de estos instrumentos en actividades de gran importancia histórica y cultural como “La Yegüita” en Nicoya de Guanacaste, las primeras manifestaciones de disfraces y mascaradas en la Puebla de los Pardos en Cartago y en las fiestas de fin y principio de año en San José, así como las procesiones de Corpus Cristi y la pasada de la Virgen de Los Ángeles también en Cartago. Las filarmonías reemplazan rápidamente a estos instrumentos llevándolos a la “extinción” de su uso en Costa Rica.

A continuación, se citan algunos documento y notas de prensa como evidencia de la evolución del acompañamiento musical de las mascaradas a finales del siglo XIX e inicios del siglo XX.

“La Procesión se pone en marcha. Va a la cabeza en gran tambor o tambora, acompañando el indefinido sonido de la chirimía, que tiene la propiedad de atacar los nervios y producir un cosquilleo poco agradable en la espina dorsal. No habría fiesta completa si la chirimía no anduviera de por medio. Instrumento completamente indígena, su origen se pierde en los negros archivos de nuestro pasado, y lástima grande es que así como se va extinguiendo el pueblo de Quircot que es como la Academia de donde los negros chirimiteros han salido, vaya acabándose la afición por esta música infernal” . Costa Rica Ilustrada, Abril de 1888.

“Una mascarada importante por su tradición que data de la Edad Media, es “El Granuja”, El Viejo de la Vejiga; representa a un loco que va por las calles con una vejiga de res inflada aporreando al que se le interponga en el camino.

Además, abundan las máscaras de petalillo que representaban a españoles. Con ellas se montaban bailes al estilo prehispánico: la jota, el vals, etc. No faltaba el policía representado por un mulato de La Puebla. En la pasada de la Virgen daban un colorido carnavalesco al evento religioso e iban amenizados por las chirimías de los indios de Cot, Quircot y Tobosi.”

Ramírez Vega Alexis. Los Mantudos en las fiestas populares. Seminario Universidad. 8 de agosto 1977.

“A las once del día primero, recorrieron algunas calles de la ciudad unos cuantos enmascarados. Las alegorías y otras preciosidades que se esperaban las dejamos en el tintero. Sin embargo, se pudo admirar alguno que otro buen vestido y algunos ridículos en el modo de llevarlos. Hasta la popular chirimía hizo falta.” El Obrero, 9 de enero 1891.

Primera referencia de acompañamiento musical a las mascaradas con la Banda Militar de San José en 1895:

“Fiestas: Hoy estará otra vez la capital de mojigangas, músicas y toros. El programa respectivo anuncia que a las doce del día las bandas militares recorrerán las principales calles de la población con su interesante troupe de disfraces, dirigiéndose enseguida al llano de Mata Redonda, por la hermosa Avenida Central.” La Prensa Libre, 6 de enero 1895.

“Antes los disfraces eran cosa buena; mas estos ahora son una bobada.

¿Qué se hizo la chirimía, el son típico nacional, anunciando con hilaridad que hay que reír y gozar?

Diario de Costa Rica, 4 de enero 1921.

Pronto se puede ver la disconformidad con la participación de la Banda Militar en esta actividad, por lo que se manifiesta que no es una actividad digna para contar con la participación de las bandas y más bien de esto se deben encargar las “filarmonías municipales”, siendo entonces este el posible inicio de la inseparable unión entre las mascaradas y las filarmonías, que más adelante darían paso a la formación de las cimarronas.

“Para el día de hoy, el programa respectivo comprende los siguientes números: de 12 a 3, una alegre mascarada recorrerá las principales llevando alegría al mundo infantil. La acompañará la banda municipal de Desamparados.”

La Prensa Libre, 29 de diciembre 1939.

“La Banda Militar de San José, merece más distinción. La Sociedad de Músicos profesionales, lo juzgó así, al pedir al gobierno, no se pusiera a la Banda tras los disfraces. La Banda de San José es la mejor, por lo tanto debe dejársele únicamente para conciertos o uno que otro desfile solemne. Para amenizar toros, disfraces, etc, pueden usarse las filarmonías.”

La Tribuna, 4 de enero 1940.

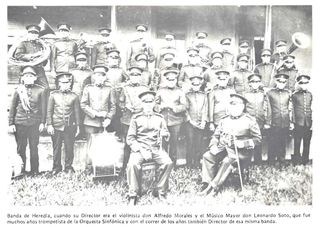

La llegada al país de los instrumentos que conforman una cimarrona como la conocemos hoy en día se da gracias a la formación de las bandas militares. En 1845 se funda la Dirección General de Bandas, sin embargo, las bandas en sus inicios pasan por diferentes periodos de dificultad ante la falta de instrumental y presupuesto. Alrededor de 1860 el panorama comienza a mejorar cuando se adquieren nuevos instrumentos de pistones y saxofones, y en 1873 se publicó el Reglamento de las bandas militares que establecía los conciertos que debían brindar las bandas, los cuales obedecían a actividades tanto del estado como de la iglesia.

En 1874 las bandas militares eran ya 6 cuando se forma la Banda Militar de Puntarenas (la de Liberia se crea en 1870 y la de Limón hasta 1901). Desde entonces y hasta 1890 aproximadamente se vuelve a pasar por algunas crisis de financiamiento para la dirección de bandas. Algunas como las bandas de Liberia y Puntarenas se ven suprimidas durante alguno período, pero reaparecen en 1888 y 1890 respectivamente. Para la última década del siglo XIX ya se está gestando el movimiento paralelo de las filarmonías municipales. Estas fueron bandas financiadas por las municipalidades y vecinos en algunos casos. Dieron acceso a instrumentos en muchos cantones de Costa Rica y muchas funcionaban simultáneamente como banda y escuela de música.

“Para las fechas entre 1894 y 1903 se contabilizan 35 filarmonías en todo Costa Rica.”

Vargas Cullel María Clara.

De las fanfarrias a las salas de concierto, Música en Costa Rica (1840-1940).

Estas filarmonías pronto cumplen con la función de amenizar las actividades tradicionales de cada pueblo, y con el pasar de los años se vuelven protagonistas al ser las instituciones musicales de los pueblos costarricenses. En los diarios de prensa de la primera mitad del siglo XX se pueden encontrar cantidades de notas relacionadas a las filarmonías, que describen desde su buen o mal desempeño semanalmente hasta sus más íntimos detalles como peticiones de uniformes, instrumental o cambios de director.

Con el paso del tiempo muchas de estas agrupaciones desaparecen, quedando como vestigio las pequeñas agrupaciones ahora llamadas cimarronas. En algunos cantones de Costa Rica las filarmonías o bandas municipales siguen funcionando en la actualidad, mientras a su vez se existen cimarronas como agrupaciones autosuficientes.

La facilidad que hoy existe para la compra de instrumentos musicales no era común en esa época, y es un factor esencial a tomar en cuenta a la hora de analizar la formación de estas agrupaciones.

Primera Cimarrona de Santo Domingo

Contexto Histórico de las Cimarronas en Costa Rica

Como se menciona anteriormente, las cimarronas son grupos que se forman a partir de las bandas o filarmonías municipales, y en muchos casos eran las mismas filarmonías las que cumplían esta función, hasta la aparición de cimarronas como grupos independientes a estas. Sin embargo, el cantón de Santo Domingo se convierte en la excepción, pues existió lo que se puede considerar la primera cimarrona formalmente constituida de Costa Rica, organizada en 1875 por Vicente López Granados, quien fue el Maestro de Capilla de la Iglesia del Rosario desde 1870.

Esta cimarrona se formó veinte años antes de la fundación de la Filarmonía Municipal de Santo Domingo y fue debido a la necesidad de un grupo que amenizara las desde entonces famosas fiestas patronales, pero principalmente celebraciones religiosas y actividades de beneficencia para la construcción de la Basílica, que hoy es el más importante templo católico del cantón. Con el aporte de algunas familias dedicadas al negocio cafetalero que constantemente colaboraban con diferentes causas y gracias a sus constantes viajes a Europa y también a la cercanía geográfica con la capital San José, se obtienen los primeros instrumentos musicales para la formación de esta agrupación.

“Antes del establecimiento de la Banda Municipal, ya una esmirriada filarmonía o cimarrona, acompañaba las actividades del cantón: la llegada del órgano y materiales para la construcción de la Basílica, la inauguración de los primeros pilares y amenizaba un turno en San Pablo para recaudar fondos para dicha construcción”

Santo Domingo y el desarrollo musical a finales de siglo XIX. Temas de Nuestra América número 25 (1996)

Rodríguez Arce Randall.

En esta valiosa nota emitida por el periódico La Tribuna el 2 septiembre 1934, se encuentra una de las más tempranas referencias a esta agrupación fundada por Vicente López en 1875, también es evidente que el término “cimarrona” aún no es utilizado por lo que es “confundida” con la posteriormente conformada Filarmonía Municipal, que, al momento de escribirse la nota, era sostenida por la municipalidad, paralela a la existencia de una cimarrona o “filarmonía” independiente.

“En el cantón ha sido a través de la iglesia y la municipalidad que se han propiciado la organización de coros, bandas y escuelas de música. Desde el establecimiento de la primera ermita muy a inicios del siglo pasado como hemos dicho se organizó un coro a cargo del sacerdote haciendo de maestro de capilla. Ya con la Iglesia del Rosario construida se contrató al Maestro de Capilla Vicente López para este menester. Vicente López fundó pronto una cimarrona con sus hijos Espiridión, Rodolfo y otros amigos músicos en 1875. Precisamente a ellos les toca acompañar el órgano a su llegada de Puntarenas al pueblo en 1890.”

Al Occidente del Abra. (1999)

Rafael Bolaños Villalobos.

“En 1890, un año antes de concluir la construcción de la Basílica, llega de Bruselas un órgano. El instrumento fue trasladado por una caravana de carretas, guiadas por domingueños desde el puerto de Puntarenas. La caravana fue recibida con pólvora y música, a cargo de la filarmonía dirigida por Vicente López. El órgano fue estrenado, posteriormente, por Alejandro Monestel.”

Santo Domingo y el desarrollo musical a finales de siglo XIX. Temas de Nuestra América número 25 (1996)

Rodríguez Arce Randall.

La Basílica se construyó entre los años 1879 y 1891, sin embargo, según algunos registros de la parroquia, es posible que desde 1871 ya se estarían llevando a cabo actividades de beneficencia o recaudación de fondos para dicha construcción, porque se venía analizando la necesidad de ampliar el templo del Rosario o construir uno nuevo.

“Son data nueve pesos gastados en pólvora y pago de músicos el día que se levantaron los primeros pilares de esta Iglesia.”

“Son data nueve pesos cincuenta pagados al Maestro de música Vicente López por el turno que el vecindario de San Pablo hizo para esta Iglesia.” 31 julio 1885

Libro de Datas de los Fondos de la Iglesia que está en construcción en Esta Villa. 1883-1887.

Las cimarronas en Santo Domingo se mantienen activas desde entonces, paralelas al funcionamiento de la Filarmonía Municipal durante setenta y nueve años (1895-1974) e inclusive llegando a existir tres agrupaciones al mismo tiempo, como entre los años 1943 y 1953 cuando existió la Filarmonía Femenina de Santo Domingo. Hasta el día de hoy se encargan de amenizar todas las actividades de carácter religioso, tradicional y cantonal en Santo Domingo. Cumplen un importante papel en la comunidad, en las evoluciones de su vida emocional colectiva, muchas veces haciendo referencia a música y temáticas cotidianas del momento. Podemos verlas participando en todo tipo de actividades desde las tradicionales fiestas patronales y procesiones, hasta eventos que resultan significativos en la vida social como bodas, funerales, cumpleaños y otras celebraciones. Hoy en día podemos escuchar una cimarrona en Santo Domingo durante toda época el año.

“Estas agrupaciones siguieron organizándose, para las festividades patronales y la Semana Santa. La misma agrupación acompañaba el recorrido de disfraces y con un carácter más formal, el de las procesiones en la Semana Santa. Una Persona se encarga de hacer el “rejuntado” y de indicar la pieza a tocar. En los disfraces se toca comúnmente de memoria y en las marchas fúnebres, se leen en libretas escritas a mano, en las que se conservan las vetustas marchas de antaño.

Las filarmonías o cimarronas surgen por la necesidad misma de la música. Su fisionomía es la de una banda incompleta, conformación que se sigue utilizando como muestra de nuestras tradiciones”

Santo Domingo y el desarrollo musical a finales de siglo XIX. Temas de Nuestra América número 25 (1996)

Rodríguez Arce Randall.

Surgimiento de agrupaciones en otros cantones:

Muchos pueblos en Costa Rica hoy en día mantienen su tradición “cimarronera”. Podemos citar algunos ejemplos en donde las cimarronas surgieron a partir de la formación de la filarmonía o banda municipal:

-Escazú: se crea una escuela de música en 1878, que años más tarde forma su respectiva banda. (Vargas Cullel María Clara) Las cimarronas se forman luego de la formación de la filarmonía municipal, una de las cimarrona independientes de la Filarmonía o Banda Municipal más importantes de Escazú se forma en 1987. (entrevista realizada a Luis Arburola).

–Aserrí: se forma la Filarmonía Municipal en 1890 y esta sigue funcionando en la actualidad con el nombre de Banda Municipal de Aserrí. Una de las primeras cimarronas en Aserrí fue la de Joaquín Jiménez (entrevista realizada a Ronald Soto Sánchez)

-Barva: se forma la Filarmonía Municipal en 1897 y ante la falta de financiamiento y apoyo municipal, termina en su disolución, sin embargo, se mantiene un pequeño grupo que ameniza las actividades. (Murillo G. Adela. “Centenario de la Villa de Barba”. 1924). Años después resurge esta filarmonía que funciona hasta 1966 y entonces da pie a la formación de la primera cimarrona Barveña dirigida por Gamaniel Villalobos.

-Santa Cruz: se forma la Filarmonía Municipal en 1895 y esta sigue funcionando en la actualidad. La Primera cimarrona se forma en la década de 1940 con el nombre “Banda Los Independientes” pues el grupo es la primera “cimarrona” independiente de la Banda Municipal de Santa Cruz. (entrevistas realizadas a Alonso Barrantes, Carlos Peña y Pedro Cerna q.D.g.).

Es innegable la utilización de las filarmonías municipales en actividades populares (no religiosas ni oficiales) en las zonas mencionadas anteriormente, por lo que podemos suponer que a principios del siglo XX ya estas filarmonías estarían adaptando también en su repertorio los ritmos de moda de la época (zarzuelas, pasodobles u otros de procedencia europea) para actividades como fiestas patronales, corridas de toros y diferentes tipos de procesiones, es decir cumpliendo la función de una cimarrona. No obstante, no se han encontrado en estos ni otros lugares de Costa Rica evidencias ni registros de una agrupación anterior a la formada en Santo Domingo de Heredia por el maestro Vicente López en 1875.

Más adelante con la llegada de la radio a Costa Rica cerca de 1920, las cimarronas modifican su repertorio a travez del tiempo acoplando la musica “de moda” en la epoca. Se interpretan ritmos que llegan desde Estados Unidos, Mexico, Cuba, Puerto Rico, Venezuela, Colombia, entre otros. Los fox trot, corridos, boleros, danzones pronto dan paso a las cumbias, guarachas y merengues de la segunda mitad del siglo XX, hasta llegar a las adaptaciones que tenemos hoy en dia y en las que mas adelante entraremos en detalle.

Años más tarde, las cimarronas en Costa Rica adquieren un importante auge con la popularización de las mascaradas en el resto del Valle Central, pues constituyen un ingrediente esencial en el desfile de los mantudos, payasos, gigantes, o cualquier otro nombre que se les da a estos disfraces en todo Costa Rica. La cimarrona es el único grupo que acompaña a las mascaradas en sus recorridos por las calles para hacerlas bailar, y con la extensión de esta actividad a lo largo del país, las filarmonías y más adelante cimarronas adquieren ahora un nuevo escenario que las mantiene vigentes en la actualidad.»

Fuentes consultadas:

Carazo Bolaños Juan José. Las Cimarronas de Santo Domingo de Heredia, Costa Rica: Municipalidad de Santo Domingo. 2019.

Bibliografía

Acevedo Álvarez Raziel y Guevara Duarte Álvaro. La Música Tradicional de Guanacaste, Una Aproximación Escrita. San José: Editorial Universidad de Costa Rica. 2007.

Acevedo Jorge Luis. La música de Guanacaste. Editorial Universidad de Costa Rica (1980).

Álvarez Masis y Gómez Vargas. Expresiones Culturales de Escazú, Mora y Santa Ana. Ministerio de Cultura y Juventud Centro de Investigación y Conservación del Patrimonio Cultural, Costa Rica, 2010.

Azofeifa Bolaños Elsa. Reminiscencias. Santo Domingo de Heredia. 2007

Bolaños Sánchez Rodrigo. Recordando a Mi Pueblo (Santo Domingo de Heredia). San José: Atabal. 2009.

Bolaños Villalobos Rafael, Al Occidente del Abra, historia monográfica de Santo Domingo de Heredia. San José: Editorial Centro de Estudios e Investigaciones Sociales. 1999.

Bolaños Villalobos Rafael, Las Cimarronas, pasacalles y mascaradas del pueblo. Facebook: “Rafael Bolaños Villalobos”, “Casa Domingueña de la Cultura”.

Campos Jafet. La Filarmonía de Tibás. Entre recreos y retretas. Revista Herencia vol. 19. San José: Editorial Universidad de Costa Rica. 2006

Flores Valle Laura. La Original, una cimarrona que revitaliza una larga tradición. Revista Nacional de Cultura número 72. San José: Editorial UNED. 2018

Herrera Saltillo Ana Isabel. Monseñor Thiel en Costa Rica: visitas pastorales 1880-1901. Cartago: Editorial Tecnológica de Costa Rica. 2009

Marín Mora Luis Humberto. Bandas, Filarmonías y Cimarronas, Vivencias musicales y algo más del cantón de Mora, durante más de un siglo de historia. Ministerio de Cultura y Juventud.

Meléndez Carlos. Manuel María Gutiérrez. Ministerio de Cultura Juventud y Deportes. San José. 1979.

Meléndez Carlos y Duncan Quince. El Negro en Costa Rica. San José: Editorial Costa Rica. 1972.

Monge Fernández Luis. Raíces Africanas Presentes en la Obra Musical de Luis Enrique Mejía Godoy, Walter Ferguson y Rubén Blades. San José: Editorial Alma Mater. 2017.

Murillo G. Adela. Centenario de la Villa de Barba. San José: Publicación de la Comisión de Festejos. 1924.

Ramírez Vega Alexis. Los Mantudos en las fiestas populares. Seminario Universidad. 8 de agosto 1977.

Rico Salazar Jaime. Las Canciones Más Bellas de Costa Rica. San José: Editor Academia de Guitarra Latinoamericana. 1978.

Rodríguez Arce Randall. Santo Domingo y el desarrollo musical a finales de siglo XIX. Temas de Nuestra América número 25. Heredia: Facultad de Filosofía y Letras, Universidad Nacional. 1996.

Rodríguez Randall y Arce Consuelo. El quehacer musical en Santo Domingo. Tesis para optar el grado de licenciatura en estudios latinoamericanos. Heredia. Universidad Nacional, 1997.

Segura Chávez Pompilio. Desarrollo Musical en Costa Rica durante el siglo XIX. Las Bandas Militares. Editorial UNA 2001.

Salazar Salvatierra Rodrigo. La música tradicional de Barva, Su función social. Sección de investigación, Departamento de Patrimonio Histórico, Ministerio de Cultura y Juventud de Costa Rica. (1978).

Salazar Salvatierra Rodrigo. Instrumentos musicales del folclor costarricense. Editorial tecnológico de Costa Rica. (1992).

Tossati Alejandro. Mascaradas Tradicionales Festivas del Valle Central de Costa Rica. San José. Ministerio de Cultura Juventud y Deportes. 1991.

Varela Sancho Antonio. Nuevos actores culturales de la tradición musical costarricense: La Cimarrona Palmareña. Revista Pensamiento Actual. San José: Editorial Universidad de Costa Rica. 2014.

Vargas Cullel María Clara. De las fanfarrias a las salas de concierto, Música en Costa Rica (1840-1940). San José: Editorial Universidad de Costa Rica. 2004.

Vega Randall y Alvarado Andrea. 2011 Vos Cultura: Redoblante. (video) http://www.youtube.com/watch?v=vTgxsMY9NQ

Zamora Gonzáles Marta. María José, Una Historia de Santo Domingo. 1a edición. 2012.

Zamora Gonzáles Marta. El Padre Benito Sáenz Reyes. Haciendo Pueblo. Santo Domingo de Heredia. 2019.

Zamora Gonzáles Marta. Los López, recopilación de la primera familia de músicos domingueños. 2019

Zúñiga Zeledón José Daniel. Música Tradicional Costarricense. San José: Dirección de publicaciones, Ministerio de Cultura Juventud y Deportes. 1981.